A propósito dos debates que se têm travado sobre o ataque ao Charlie Hebdo, na França, e essas decapitações e outras indignidades praticadas pelo Estado Islâmico, com tanta gente defendendo a necessidade do respeito a símbolos de outras culturas, mesmo pelos humoristas, aceitando assim que o Ocidente deve relativizar um dos seus princípios básicos, liberdade de expressão e de imprensa, achei que era tempo de fazer uma pesquisada sobre a questão, sem compromisso com qualquer rigor teórico, para melhor me situar.

Brincando com o imperativo kantiano: “Age unicamente segundo a máxima que faz com que possas querer, ao mesmo tempo, que ela se torne uma lei universal” ou “Faça para os outros o que gostaria que todos fizessem para todos”, podemos afirmar que a ação dos caricaturistas do Charlie Hebdo, e de qualquer caricaturista no planeta, pode se tornar um imperativo categórico. Se todo mundo fizer humor com os símbolos e os valores, os próprios e os dos outros, a única conseqüência é que o mundo se tornará mais engraçado. Mesmo que as charges sejam ruins e sem graça, o resultado será apenas um mundo debochado, sem graça e de mau gosto. A máxima da total liberdade não vai gerar nada pior que isso.

Agora, se considerarmos a ação dos radicais – os que não admitem humor, sequer a representação, que consideram desrespeito, dos seus símbolos e seus valores, religiosos ou o que sejam – que se julgam no direito de usar de violência para silenciar aqueles que com eles fazem pilhérias, a conseqüência será um sombrio mundo de intolerância, opressão e terror. Com ações deste tipo, não se constrói o imperativo categórico, nos termos kantianos.

Mas aí vem o pessoal que discute se o “universal”, em que se baseia o imperativo categórico kantiano, é apenas uma construção do pensamento ocidental, constituindo uma “abstração” não aplicável ao “concreto” das diferentes culturas. Seria uma manifestação sutil do hegemonismo europeu sobre formas de pensar de outras culturas que em sua singularidade nem sequer chegaram a criar o conceito de universal. Ou seja, este estaria imbricado, como fundamento e como consequência, no colonialismo ou imperialismo exercido pelo Ocidente. Para outros povos, seria apenas opressão.

Chegando aqui, o “relativismo cultural” parece surgir como a postura mais sensata para abordarmos o conflitado mundo em que vivemos. Cada cultura tem o seu valor intrínseco, sua verdade própria, que não pode ser questionada pelas outras. Ou seja, não há um valor universal que se sobreponha às diversas culturas. As obra de Shakespeare ou de Machado de Assis não teriam mais valor que uma pajelança. Com este raciocínio, caberia perguntar: então, a condenação da prática de extirpar o clitóris das mulheres, por exemplo, não tem nenhuma legitimidade, pois sendo uma decisão daquela determinada cultura, refletindo os seus valores e a sua configuração, é inquestionável, por princípio?

Bacana. Mas e os direitos individuais das mulheres submetidas a tal violência? Aí chegamos na questão dos Direitos Humanos. Existe, de fato, alguma legitimidade neles? Porque, se a ideia do universal, na hipótese levantada acima, é uma elaboração exclusiva da filosofia ocidental, os chamados direitos individuais, enunciados na famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, também dela (da ideia do universal) decorrem.

Há que tentar entender melhor essa história do “universal”, um tremendo papo cabeça. Segundo os historiadores (se é que consigo falar disso), o universal surge racionalmente da busca pela “verdade”, na Grécia, como exigência lógica na criação do “conceito”, este entendido como operatório do pensamento. Pensar no “modo do todo”, universalmente, “conceitualmente”, este o grande feito inaugural dos gregos. Ou seja, o pensamento vale por si próprio, pela sua construção rigorosa, inquestionável, e não pelos atributos ou poderes de quem o enuncia. Nasceu a filosofia.

A próxima escala do “universal” é a Roma Antiga. Em Roma, a ideia do universal aparece como fato jurídico e político, quando o imperador Caracala concede a cidadania romana a todos os povos do Império. Ou seja, tanto os nascidos em Roma como os das mais remotas colônias, ainda que falassem outras línguas e tivessem culturas diferentes, igualados num mesmo conceito universal, o de cidadãos de Roma.

A parada seguinte, no caminho do universal, é religiosa. Será no cristianismo que vai emergir a ideia do “universal”. Quando Paulo (o inventor de fato do cristianismo) declara que a salvação não é exclusiva dos seguidores da Lei (da Lei judaica) mas sim de todos os que tiverem fé em Cristo, sejam lá de que origem forem, judeus ou gentios, estabelece a universalidade do humano: “Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos sois um em Cristo Jesus” (Epístola aos Gálatas). Ou seja, tudo farinha do mesmo saco. Neste “um” (sois um) está o universal humano.

Os estudiosos ressaltam o fato de Paulo não ter conhecido Cristo pessoalmente e, mais relevante, de ter traduzido e divulgado a mensagem, a “boa nova”, numa língua diferente da de Jesus, que falava aramaico. Paulo escreveu em grego, língua trabalhada no universal, desvinculando assim o ensinamento cristão da sua origem local, elevando-o ao nível intelectual helênico.

Resta averiguar se nas outras culturas o conceito de universal foi desenvolvido.

No Islã. Consta que os filósofos árabes da Idade Média retomaram, em certa medida, os debates gregos sobre o universal. Mas a religião islâmica não se desenvolveu segundo o universal; considerações étnicas, linguísticas, jurídicas etc a mantém presa a uma certa singularidade, a um específico local, sem sequer tomar este dado como uma limitação.

Para começar, o Islã não se distancia de sua língua originária, não sofre o deslocamento que ocorreu com o cristianismo. O árabe é a língua sagrada, foi nesta língua que o Profeta recebeu os versos que devia recitar, contendo a revelação divina. Os primeiros versículos do Alcorão, da prece diária, só podem ser recitados em árabe, por exemplo. Além disso, o Islã não se desvencilha da noção de Profeta. Ora, profeta encerra em si a ligação com um povo específico, segundo os especialistas. O profeta é da sua tribo.

Os estudiosos apontam também, no que respeita à moralidade, a pouca preocupação universal no Islã. Segundo a religião, o importante é obedecer à “sunna”, que contém a tradição consagrada pelo Profeta, tudo o que ele disse e fez, e que está registrado, a “hadith”, e serve como exemplo de vida para os muçulmanos. O bem não é concebido como uma noção abstrata mas consiste em seguir o mais rigidamente possível as prescrições e exemplos contidos na “sunna”, que trata de praticamente todos os aspectos da vida, com modelos a serem observados para todas as horas do dia.

Digno de nota é que o dever comunitário, de acordo com a “sunna”, é a exigência principal. Qualquer ato só tem valor em relação ao espírito comunitário. Comunidade aqui entendida como aquela fundada pelo Profeta, com suas instituições religiosas, morais e políticas. Ora, a comunidade tem o lado inclusivo e também o lado da exclusão (daqueles que a ela não pertencem), o que gera um princípio restrito de solidariedade que une o homem a Deus, excluindo as outras crenças. É o mesmo princípio do qual emana o pacto estabelecido no campo de batalha, na guerra santa, a jihad.

No Hinduísmo. Na Índia, o sistema de castas que estrutura a sociedade impede a universalidade ética. Não existe concepção ou ideal que possa transcender os laços estabelecidos pelas castas. O Dharma, que é a “lei natural” ou o “caminho para a verdade superior”, conforme estabelecido nas cosmogonias, reside exatamente no respeito a essa distribuição inexorável das castas. Sem falar nas mulheres, já que renascer mulher, mesmo na casta superior, a dos brâmanes, é considerado uma expiação. O que se aplica a uns não se aplica a outros. Nada de universal.

Seguindo o caminho do Oriente, nos deparamos com culturas que nem chegam a colocar a questão da sua própria universalidade, tão senhoras de si se consideram: a chinesa e a japonesa. Os japoneses acham sua cultura de tal forma singular que se satisfazem plenamente da sua insularidade, do seu isolamento. Eles se bastam.

Já a China, sem apelar para nenhuma revelação divina, sempre teve a si mesma, na maior naturalidade, como centro do mundo, como uma cultura da globalidade, sem precisão de criar um conceito de universal que justifique tal auto-julgamento. Dizia-se do imperador da China que ninguém poderia recebê-lo com protocolos de hospitalidade, já que tudo sob o céu é sua casa, não existindo um local ou país estrangeiro que ele pudesse visitar. Ou seja, a China antiga não se considerava nada especial, era apenas a única civilização que ela reconhecia. O que eventualmente estivesse em volta, simplesmente não a tinha alcançado. Ou seja, era uma cultura que imaginava poder estender-se indefinidamente pelo mundo habitado. Logo, podendo conceber o universalismo, não de modo teórico, mas a partir da própria experiência.

E os Direitos Humanos, no meio dessa diversidade?

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, como fica claro do exposto acima, não pode buscar legitimação em uma suposta “natureza humana”, estabelecida como dado a priori, reconhecida por todas as culturas. Vimos que outras culturas, que não a Ocidental, simplesmente ignoram a idéia de universal ou a ela são indiferentes, muitas vezes contestando pretensos direitos que emanariam dela, como os tais “direitos humanos”, cuja proclamação começa afirmando que “Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos… sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza…”

Não é difícil imaginar a dificuldade de encaixar neste princípio o valor atribuído à mulher no Islã. Ou o fato, no Hinduísmo, para além do sistema de castas, do humano não gozar propriamente de um status privilegiado, em relação aos animais, por exemplo, porque, na ordem cósmica, os dois ocupam posições intercambiáveis: o homem pode renascer como um gambá e vice-versa.

(Eu confesso que simpatizo muito com esta postura do Hinduísmo, já que não acho que o homem está com essa bola toda, ou seja, que é superior aos animais, em última análise. Mas reconheço que, pensando assim, a gente se mete num caminho sem saída. Imagina atribuir aos animais os mesmos direitos dos homens… Declaração Universal dos Direitos dos Homens, dos Animais e das Plantas. Todos os seres vivos nascem livres e iguais em dignidade e direitos… sem distinção de reinos – animal ou vegetal – espécies, domesticidade – selvagens ou caseiros – etc).

Mais sensato ficarmos apenas com os direitos humanos, tal como surgem na Declaração. Estes são uma construção heterogênea, tanto quanto foi a construção da ideia do universal, ao longo dos séculos, na cultura ocidental, desde o pensamento grego, vale lembrar, com a criação da filosofia, passando pela extensão da cidadania romana a todos os povos do Império e a “salvação” religiosa, concebida pelo cristianismo (Paulo), igualando todos os homens na fé em Cristo, sem distinção de origem, sexo, classe, cor ou o que seja).

Assim também, os direitos do homem, que foram declarados pela primeira vez em 1789, na Revolução Francesa, como um dado político, surgem de condicionamentos históricos específicos da Europa, mas se estabelecem como um “dever ser universal”.

Há que ter claro que esses direitos do homem se referem ao indivíduo, são um direito individual. A idéia desse indivíduo, portador de tais direitos, não existiu desde sempre. Também é produto histórico. Foi criada em período relativamente recente, na cultura ocidental. Vem de dois mananciais: (1) de desenvolvimentos filosóficos que não observam realidade substancial que não seja a do indivíduo; (2) da ideia, de origem religiosa, do direito natural, que pressupõe uma natureza pura no homem, tal como Deus a teria criado. Sendo assim, os direitos do homem podem se ter como absolutos, logo, universais. Homem entendido como dotado de uma liberdade total.

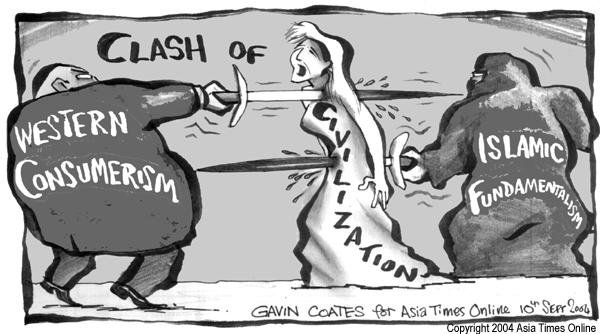

O tal “Choque”.

O pensador norte-americano, Samuel Huntington, nos anos finais do século passado, em 1997, lançou um livro chamado “O choque de civilizações”, contradizendo a ideia de que, terminada a guerra fria, ou seja, resolvida a batalha ideológica entre socialismo e capitalismo, com a vitória deste último, teríamos chegado ao “fim da história”: o predomínio absoluto do liberalismo no mundo. (Os comunistas também poderiam ter se saído com esta, se tivessem vencido, afirmando que a hegemonia do comunismo no mundo significava o fim da história.) O caso é que Huntington afirmou que a partir daí seriam as identidades culturais e religiosas dos povos as responsáveis pelos conflitos que ocorreriam no novo mundo que se criava.

Vendo tudo o que acontece hoje em dia, pode-se dizer que, no mínimo, o cara sabia do que estava falando. Ou o ataque ao Charlie Hebo, a decapitação de prisioneiros pelo Estado Islâmico, o grupo radical Boko Haran espalhando-se da Nigéria para o resto da África e, mais remotamente, o 11 de setembro, a invasão do Afeganistão, Guantânamo e toda essa loucura que se lê nos jornais diariamente não é um choque de civilizações?

Vamos considerar, neste desenvolvimento, que os radicalismos, a Al Qaeda, o Estado Islâmico, o Tea Party, os ultra-ortodoxos, etc, não representam de fato os povos a que estão ligados, apenas se aproveitam das insatisfações para exercitar sua brutalidade; que o comum das pessoas, que as lideranças sensatas querem mais é viver em paz do que se confrontar. Mesmo assim continuaremos lidando com diferenças nada desprezíveis e potencialmente explosivas. Diferenças que formam o terreno instável onde os extremistas enterram suas minas traiçoeiras.

Huntington divide a humanidade em nove civilizações: chinesa, japonesa, hinduísta, budista, islâmica, ocidental, latino-americana (subdivisão da ocidental), ortodoxa e subsaariana. Não acredito que todas elas estejam a ponto de se chocar, longe disso. O que não quer dizer grandes coisas, porque as situações extremas já provocam conflitos suficientemente hediondos para assustar o mundo inteiro.

Então chegamos à questão. Qual a possibilidade de, ao invés de termos um choque ou guerra ou conflito entre as tais civilizações, desenvolvermos um diálogo entre elas? Quais os instrumentos disponíveis e eficazes para operar tal entendimento? Uma conversa difícil, convenhamos, basta abrir os jornais para constatar. Será que a “sunna” ou a “sharia” islâmica nos forneceriam tais ferramentas? Ou o “dharma” do Hinduísmo, passando pelo sistema de castas? Ou o princípio da “harmonia” budista e também chinesa? Ou quem sabe, os princípios desenvolvidos pela tão criticada e estigmatizada civilização ocidental, com seus universais, seus “direitos humanos”, subversivamente extensivos a todos os indivíduos, homens, mulheres, pretos, brancos, amarelos, ricos, pobres?

A separação estabelecida pela cultura ocidental entre homem e natureza arrumou muitos dos problemas que vivemos hoje, ao mesmo tempo que é responsável pela criação da Ciência, talvez o último recurso que nos resta para sair da enrascada. Enquanto a “sabedoria” desenvolvida no oriente oferece caminhos insuspeitados de tranquilidade de vida mas talvez seja impotente para arbitrar a complexidade da encrenca a que chegamos.

Sei que em certos círculos vai pegar mal, mas sem desfazer dos recursos oferecidos por outras culturas, não consigo vislumbrar princípios melhores, ou menos piores, para fundamentar a convivência humana, nesta época em que cada vez mais está tudo junto e misturado, que aqueles criados ao longo dos séculos pela Civilização Ocidental.

Marcilio Moraes

Nota: desenvolvi as reflexões acima a partir principalmente do livro de François Jullien, “O diálogo entre as culturas”, Ed Zahar, sem que ele tenha qualquer responsabilidade nas besteiras que porventura eu tenha dito.